成都生物所揭示海洋蛇类适应海洋环境的遗传机制

发展海洋经济、推动海洋科研是推动我们海洋强国战略的重要部分。地球上海洋总面积约为3.6亿平方公里,约占地球表面积的71%。作为原始生命的孕育场所,海洋环境对地球上生命的起源与演化起着至关重要的作用。广阔的海洋是众多生物赖以生存的环境,目前已知生活于海洋之中的物种数约24万种,其中大部分物种是从海洋中演化而来的,但是部分物种却是从陆地环境次生性返回海洋并逐渐适应生存下来的,哺乳动物中的鲸类便是最为人所熟知的类群。对于物种而言,由于海洋与陆地环境存在巨大的差异,如光线、盐度、氧气摄取、渗透压、运动方式等,从陆地进入海洋并逐渐生存适应必须克服巨大的阻力,演化出适应独特环境的能力。

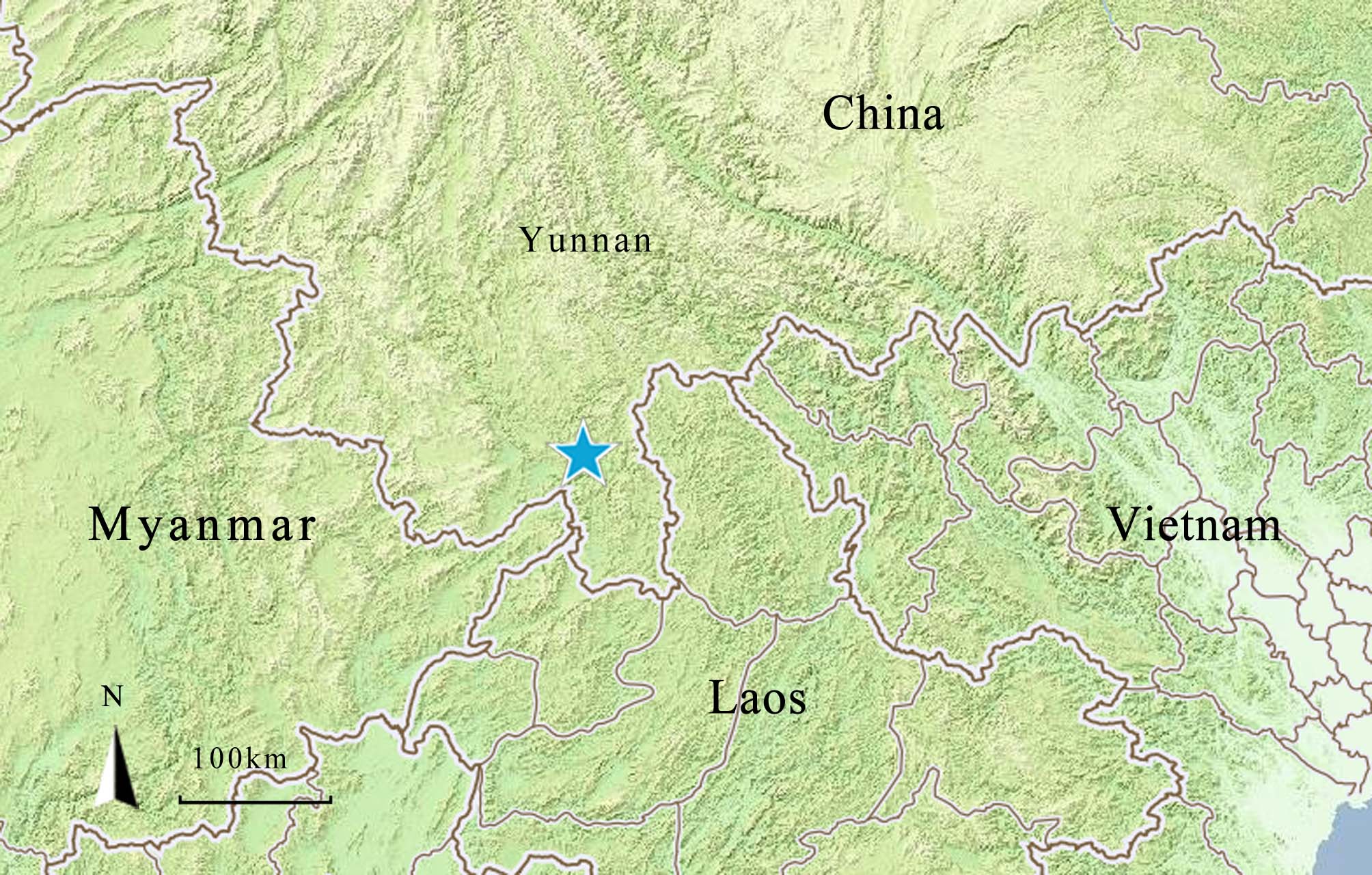

海蛇是一类生活在海洋中的爬行动物,目前世界上已知大约200个物种(图1)。海蛇下潜的深度可达140米,但是常在30米深以内的浅海海域活动,以肺呼吸空气中的氧气,其肺部发达的贮气部几乎纵贯腹腔而达泄殖腔孔,这可为它们在水下提供充足的氧气。海蛇是具有前沟牙的毒蛇,蛇毒成分主要为神经毒素,也是蛇毒研究的重要对象。前期研究表明,海蛇是在最近的1000万年以内从陆地次生性返回海洋生境中的,部分物种迅速而又成功地拓殖了海洋环境。那么,海洋蛇类是如何适应海洋特殊环境的呢?

图1 各种各样的海蛇(1、2、3游崇玮摄;4任金龙摄)

为探讨这一科学问题,中国科学院成都生物研究所李家堂团队等科研人员,利用基因组学、比较基因组学、转录组学等分析,揭示了海洋蛇类物种适应海洋特殊生境的遗传机制,发现平颏海蛇编码基因及非编码保守元件均存在快速进化信号,这些快速进化的元件可能在平颏海蛇由陆到海,重新适应海洋环境过程中发挥了重要作用,保证了平颏海蛇能够在较短时间内适应海洋环境,在海洋中正常生活。

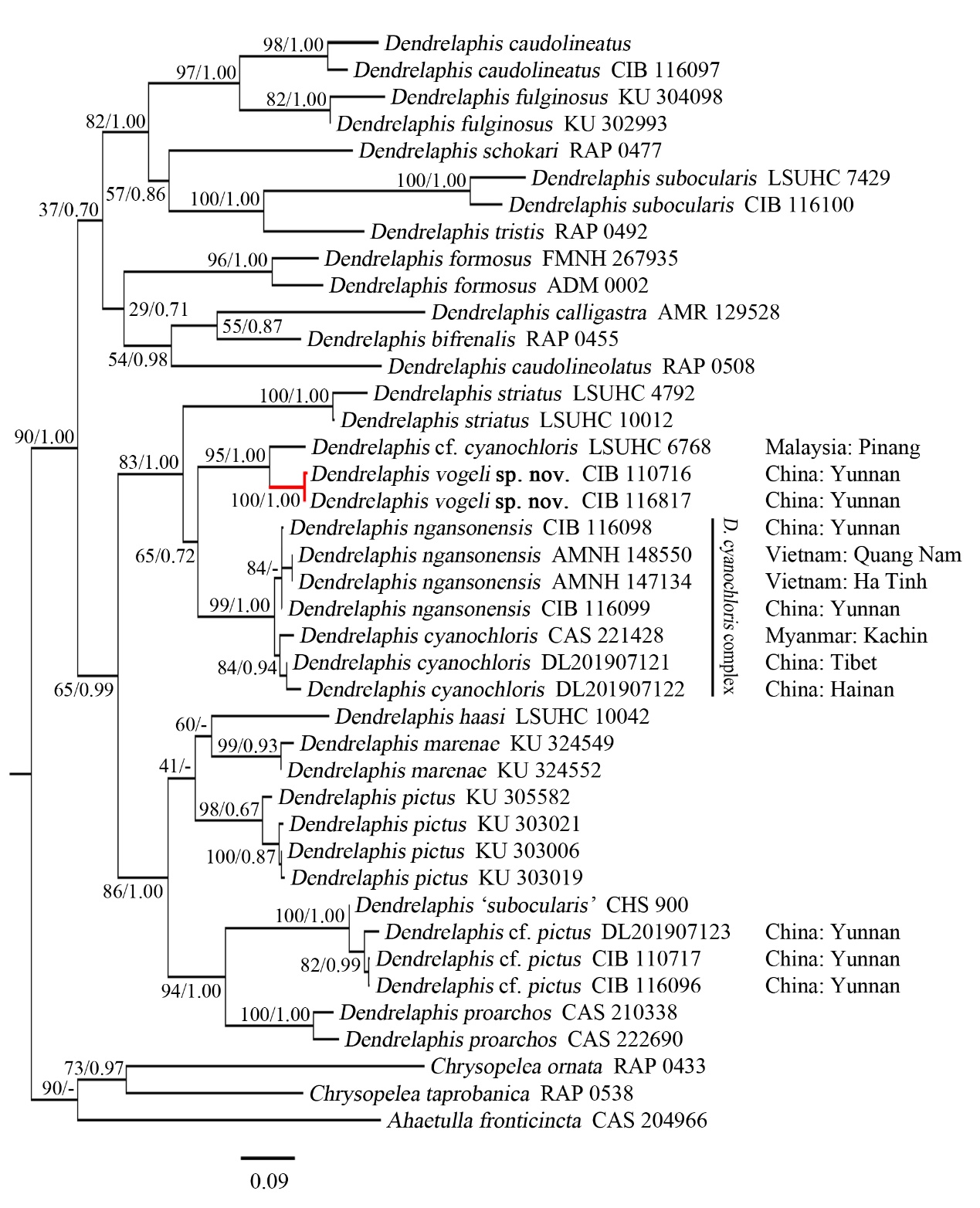

研究基于从头测序的平颏海蛇全基因组分析,揭示了平颏海蛇669个基因家族发生扩张,扩张时间大约为20个百万年前。这些基因富集于“细胞对渗透压的响应”,“感官声音感受”,“正调控成骨化”,“躯干肌肉发育”功能以及免疫相关信号通路。通过选择压分析,结果显示平颏海蛇470编码基因受到正选择,其中GRK7,VISININ,CNG3和GUC2基因与光线传导有关,SC6A6是重要的细胞渗透压调节氨基酸转运蛋白编码基因(图2)。非编码元件序列的改变可能引起相关基因调控的改变从而影响表型,保守非编码元件(CNEs)分析发现平颏海蛇108个CNEs发生快速演化,与其关联的编码基因富集于骨骼,肌肉以及神经系统发育相关信号通路,这可能与平颏海蛇横向压缩的身体,扁平尾巴的形成以及陆地到海洋运动方式的改变有关。

图2 平颏海蛇(左)及海洋适应相关的基因富集结果(右)

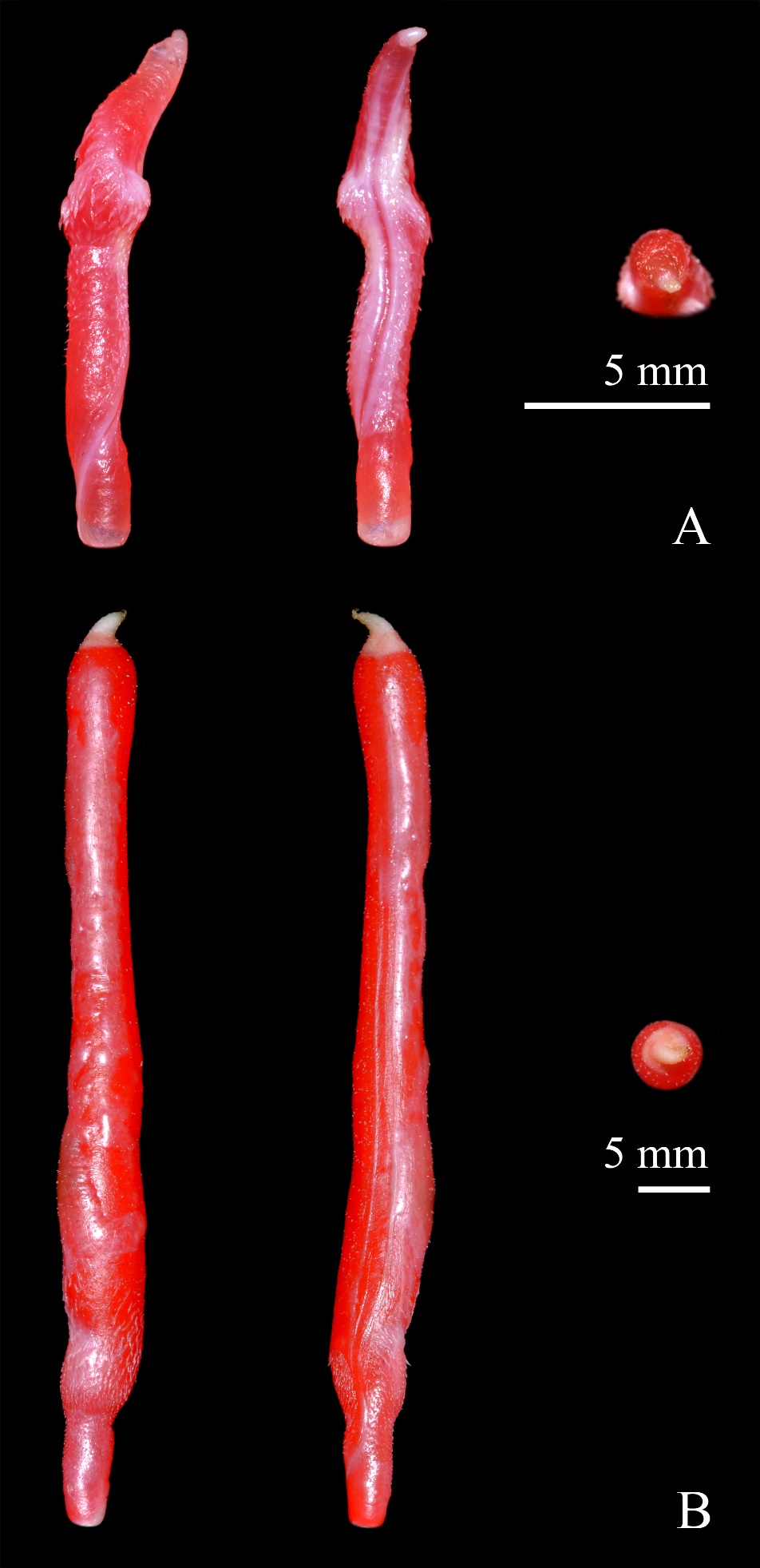

海蛇与海龟有着相似的从陆地到海洋的再次环境适应过程,具有相同的生活环境,分子趋同演化分析提示,海蛇与海龟DNA损伤修复基因ERCC4蛋白序列具有相同的特异性氨基酸残基替换(V870I),该氨基酸替换位于ERCC4 HhH2结构域,与其它海洋动物的比较进一步揭示这个氨基酸位点可能为海洋动物特有氨基酸残基替换位点(图3)。ERCC4基因主要在处于低氧条件下的细胞中发挥作用,因此,该研究推测此基因可能是平颏海蛇及其它海洋动物能够在海洋中长时间潜水适应低氧条件的机制之一。通过对平颏海蛇,五步蛇及青环海蛇毒腺进行转录组测序,结合已公布的5种眼镜蛇转录组数据,比较转录组分析提示平颏海蛇表达了最多的PLA2毒素转录本,这或许能够帮助它更有效捕食海洋中快速游动的鱼类(图 3)。

图3 ERCC4蛋白共有突变(上)和毒腺比较转录组及PLA2毒素基因基因组结构(下)

该研究提供了迄今质量最好的海蛇参考基因组,基于该基因组,首次对平颏海蛇次生性海洋适应的遗传演化机制进行了阐释,研究结果有助于加深对于二次由陆地进入海洋爬行动物环境适应性的理解,同时对研究经历同样过程动物的适应性演化研究提供了重要启示。高质量的完整基因组对海蛇类动物抗蛇毒血清的开发利用也具有重要意义。

该工作以“The genome of Shaw’s sea snake (Hydrophis curtus) reveals secondary adaptation to its marine environment”为题于近日在Molecular Biology and Evolution(IF:14.797)上在线发表。中国科学院成都生物研究所李家堂团队的科研人员彭长军和博士生任金龙分别为文章的第一和第二作者,中国科学院成都生物研究所李家堂研究员和昆明动物研究所吴东东研究员为论文共同通讯作者。该项研究得到中国科学院战略先导专项、前沿重点研究项目、西部之光交叉团队、青促会项目和国家自然科学基金项目的资助。